关于七十岁以上老人不执行拘留是否应调整的思考,目前存在争议。考虑到老年人的身体状况和拘留对其可能带来的负面影响,是否调整现行法律需全面权衡。维护法律公正性和权威性至关重要;应关注老年人的权益保障和人性关怀。这一议题涉及社会公正与老年人权益的平衡,需进一步深入讨论并考虑多方因素,以做出更为合理和人性化的法律调整决策。

本文目录导读:

随着我国人口老龄化趋势的加剧,关于老年人犯罪后的处理方式,特别是七十岁以上老人是否应执行拘留的问题,引发了社会各界的广泛关注和热议,本文旨在探讨现行法律框架下,七十岁以上老人不执行拘留政策的合理性与否,以及是否需要进行调整。

现行政策背景

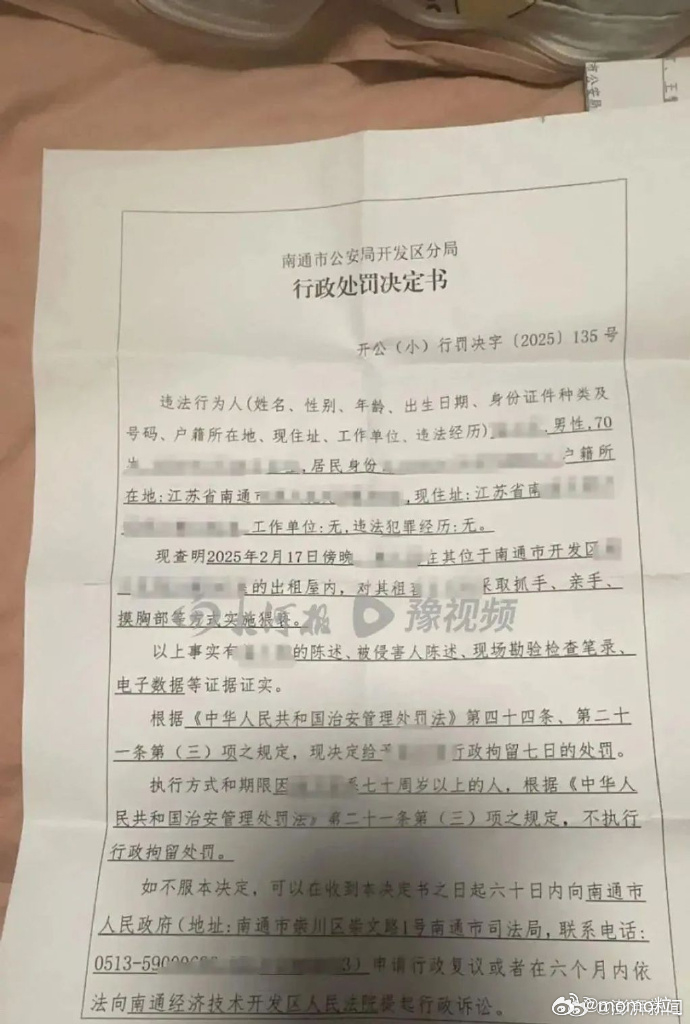

目前,我国对于七十岁以上老人犯罪后的处理方式,一般遵循“以人为本、宽严相济”的原则,在司法实践中,对于老年人犯罪,法院在判决时会充分考虑其年龄、健康状况、犯罪性质等因素,酌情从轻或减轻处罚,对于被判处拘留的七十岁以上老人,由于考虑到其身体状况和社会适应能力,一般不执行拘留。

七十岁以上老人不执行拘留的利弊分析

(一)优点

1、人道主义关怀:七十岁以上的老人身体机能逐渐衰退,执行拘留可能对其身心健康造成较大影响,不执行拘留体现了对老年人的关怀和尊重。

2、社会和谐稳定:对于七十岁以上的老人,多数已退出社会舞台,其犯罪行为往往与生活习惯、法律意识淡薄有关,不执行拘留有助于减轻社会对其的歧视和排斥,维护家庭和睦和社会稳定。

(二)缺点

1、法律公平性受损:如果对于七十岁以上老人不执行拘留,可能会引发公众对于法律公平性的质疑,尤其是当某些严重犯罪的老年人逃脱法律制裁时。

2、司法资源浪费:部分老年人犯罪后,虽然被判拘留但不执行,可能导致司法资源的浪费,这也可能给其他人造成一种误导,即老年人犯罪后可以逃避法律责任。

是否应该调整的思考

针对七十岁以上老人不执行拘留的政策是否应该调整,需要综合考虑多方面因素,我们应当坚持法律面前人人平等的原则,确保公正司法,也要兼顾到老年人的特殊状况,如身体健康、社会适应能力等方面,调整相关政策时,应坚持以下几个原则:

1、坚持法律公正:任何人在法律面前都应平等,不论年龄、性别、地位等,对于犯罪行为,应当依法判决,确保法律的权威性和公正性。

2、区分犯罪性质:对于不同性质的犯罪,应区别对待,对于严重危害社会公共利益的犯罪行为,应当依法追究责任,不论年龄大小。

3、考虑老年人特点:在判决和执行过程中,应充分考虑老年人的身体状况、社会适应能力等因素,对于确实不适宜执行拘留的老年人,可以采取其他替代措施,如社区服务、警告教育等。

4、完善相关法律制度:针对老年人的特殊问题,应完善相关法律制度,明确七十岁以上老人犯罪后的处理方式,加强法律宣传和教育,提高老年人的法律意识和道德观念。

建议措施

1、完善立法:针对七十岁以上老人犯罪的问题,建议在相关法律中增加相关规定,明确对于老年人犯罪的处罚原则和执行方式。

2、加强司法实践:法院在判决时,应充分考虑老年人的特点,酌情从轻或减轻处罚,在执行过程中,应根据实际情况采取灵活的执行方式。

3、加强社会宣传和教育:通过媒体、社区活动等方式,加强法律宣传和教育,提高老年人的法律意识和道德观念,预防老年人犯罪。

关于七十岁以上老人不执行拘留的问题,需要综合考虑法律公正、老年人特点等多方面因素,在完善相关法律制度的同时,加强司法实践和社会宣传教育工作,以确保公正、公平地处理老年人犯罪问题。

京ICP备11000001号

京ICP备11000001号